Einsatz des visuellen Storytelling im deutschsprachigen Onlinejournalismus

Zusammenfassung meiner wissenschaftlichen Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts in Social Sciences

Die zentrale Fragestellung:

Welchen Beitrag leisten die Darstellungsformate (Kartographische Infografik, Liniendiagramm, Slideshow, etc.) zur Datenvisualisierung im Scrollytelling des Onlinejournalismus?

Analyse von 6 Scrollytelling-Beiträgen

Ausführliche interpretierende Berichte sind in der Geschichte des Journalismus nicht neu. Aufgrund der technischen Möglichkeiten und der Möglichkeit ein komplexes Thema in mehreren Facetten multimedial darstellen zu können bekommt die digitale Langform Scrollytelling jedoch zunehmend Bedeutung. Speziell in Online-Medien bieten sich neue Möglichkeiten, mit Datenvisualisierungen Geschichten zu erzeugen und den Usern mittels selektiven Multimediastorys die individuelle Erzähltiefe zu ermöglichen.

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse von den Datenvisualisierungen aus sechs Scrollytelling-Beiträgen wurde erhoben, welche Funktion deren Darstellungsformate leisten und wie die Visualisierungen im Scrollytelling integriert werden bzw. welche Geschichten sich für diese Erzählform eignet.

Beiträge, welche für die Studie herangezogen wurden:

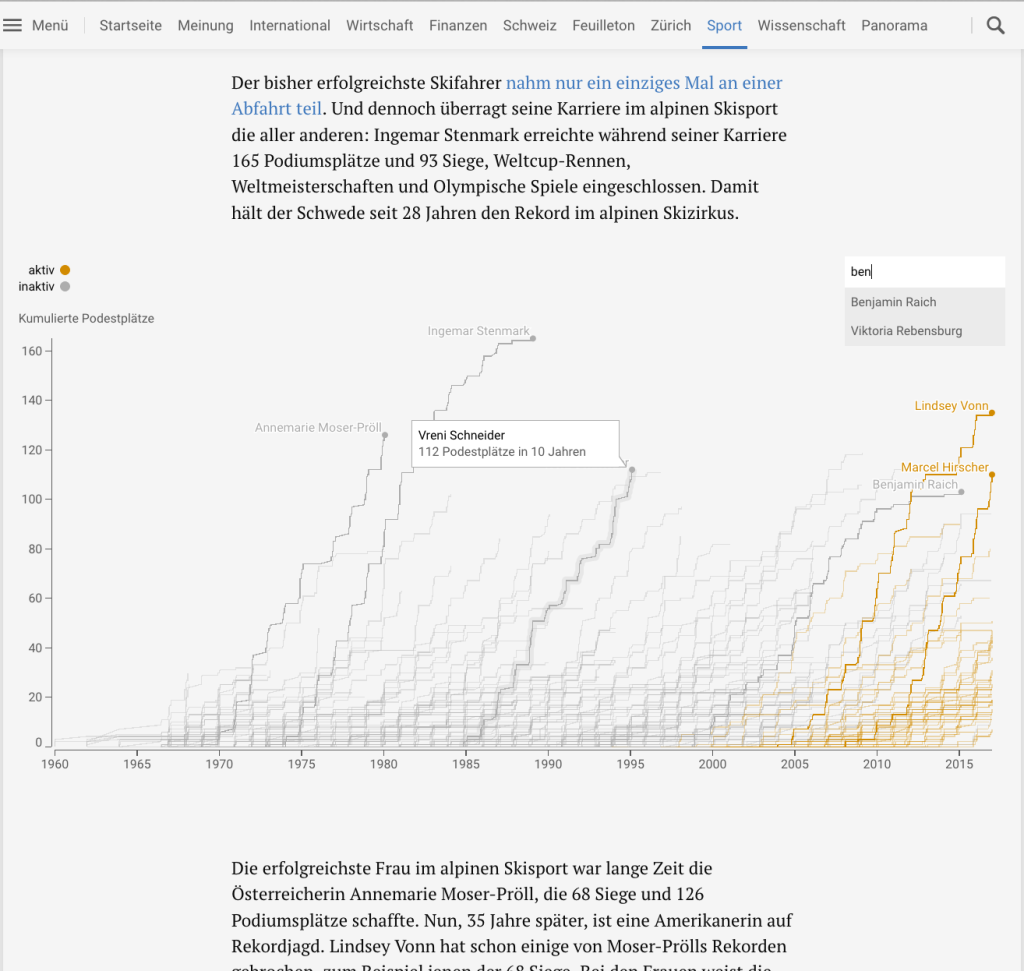

- Piste hinab, Karriereleiter hoch, NZZ:

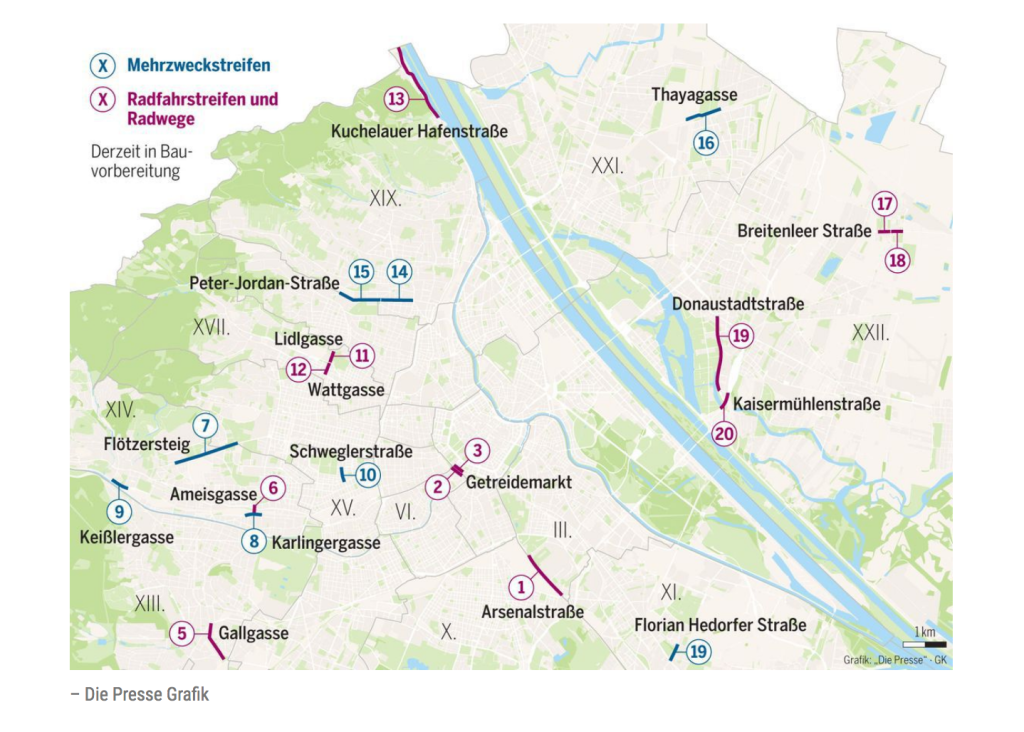

https://www.nzz.ch/sport/ski-wm-2017/ski-weltmeisterschaften-in-st-moritz-wierennfahrer-zum-erfolg-kurven-ld.139656 - 200 Jahre Fahrrad: Hass- und Kultobjekt, Die Presse: http://diepresse.com/home/dossier/5196645/200-Jahre-Fahrrad_Hass-und-Kultobjekt

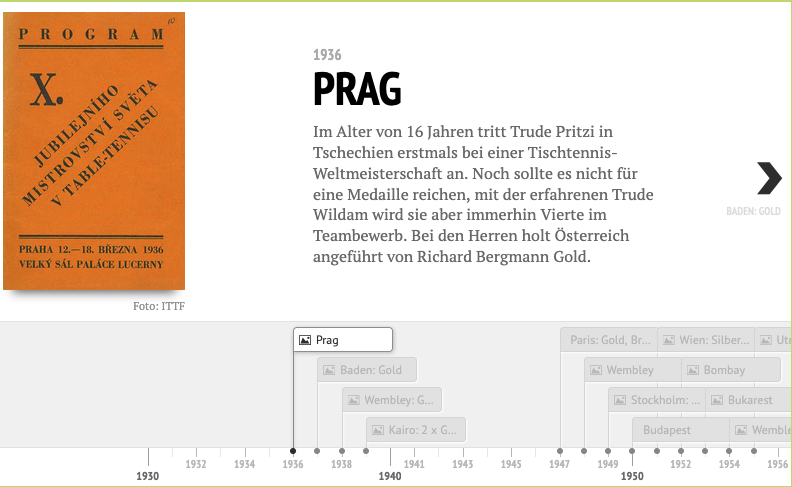

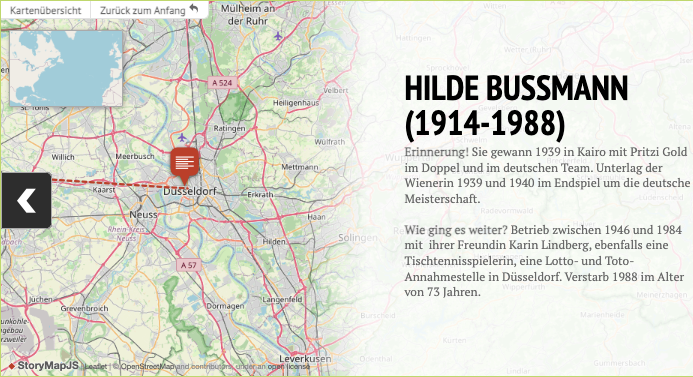

- Trude Pritzi: Verstorben 1968, Weltmeisterin 2001; Der Standard: http://derstandard.at/2000057469613-2000008602544/Trude-Pritzi-Verstorben-1968-Weltmeisterin-2001

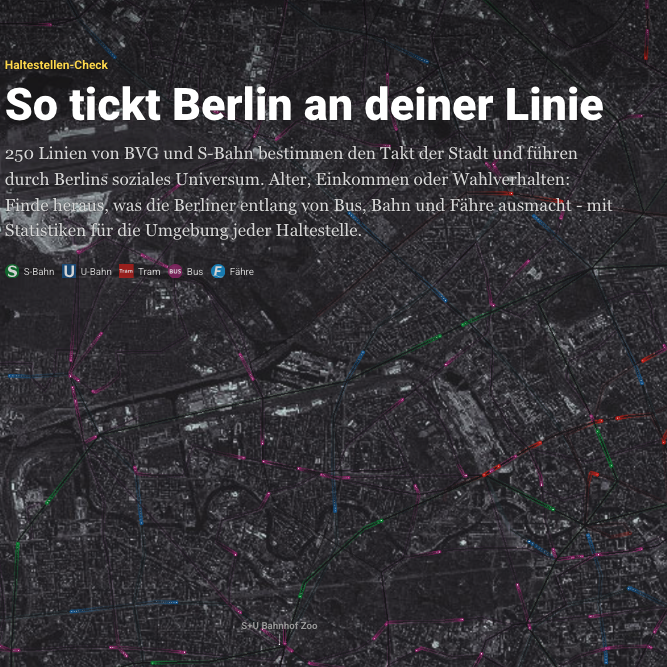

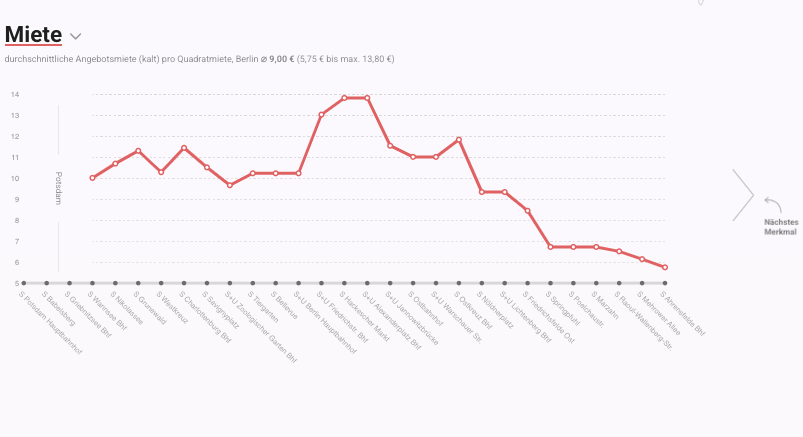

- So tickt Berlin an deiner Linie, Berliner Morgenpost:

https://interaktiv.morgenpost.de/berlin-andeiner-linie/ - ÜberWasser, Welt Online:

http://www.welt.de/reportage/wasser/ - Was heißt schon arm?, Spiegel Online: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/armut-in-deutschland-was-heisst-schon-arm-a-1088823.html

Die vorliegende Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die Auseinandersetzung mit den vorliegenden Daten und der zu erzählenden Narrative die Grundlage für die Erstellung von Visualisierungen darstellt. Die Selektivität eines Beitrags (z. B. in Themenschwerpunkte) ermöglicht für die RezipientInnen die individuelle Vertiefung eines Themenaspekts, wobei Datenvisualisierungen eine wesentliche Rolle in der Kommunikation von Informationen zukommen. Diese Tatsache kann die Qualität sowie die Zugriffszahlen und die Verweildauer bei Onlinemedien unterstützen.

Einige Faktoren wurden als wesentlich für den Einsatz von Datenvisualisierungen bei der Kommunikation redaktioneller Inhalte im Scrollytelling herausgearbeitet: Dies sind zum einen ein bewusster Einsatz der Designprinzipien Affordanz, Zugänglichkeit und Ästhetik, zum anderen die Wahl der passenden Darstellungsform und die Platzierung dieser im Scrollytelling-Beitrag, wo der erzählerische Nutzen hoch ist. Ein abwechselndes Erzählen über den/die sogenannten Helden der Geschichte und Erklären mittels grafischen Darstellungsformen wird empfohlen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Scrollytelling-Beiträge

Folgende Erkenntnisse konnten in Bezug auf die zentrale wissenschaftliche Fragestellung: Welchen Beitrag leisten die Darstellungsformate (Kartographische Infografik, Liniendiagramm, Slideshow, etc.) zur Datenvisualisierung im Scrollytelling des Onlinejournalismus? gewonnen werden.

Den Scrollytelling-Beiträgen liegt im Optimalfall eine Dramaturgie zugrunde, die schon vor der Produktion feststeht. Die Auswahl der Darstellungsformate zur Datenvisualisierung soll getreu dem Designleitsatz „form follows function“ den kommunizierten Inhalt in optimaler Weise unterstützen. Wenn dem Scrollytelling kein klares Konzept zugrunde liegt, kann der Beitrag trotz einer möglicherweise hohen Qualität seiner einzelnen Elemente schlussendlich nicht überzeugend sein. Bevor die Geschichte geschrieben und die Daten visualisiert werden, sollten die Botschaft der Geschichte, die Reihenfolge aller involvierten Elemente und deren Inhalt fixiert sein.

Die Art der Informationen in Datenvisualisierungen

In den untersuchten Beiträgen werden Datenvisualisierungen am häufigsten für gesellschaftspolitisch relevante Themen oder Themen mit aktuellem Bezug und einer geografisch-räumlichen Nähe der Nachricht mit einem tiefen Detailgrad verwendet. Die meisten Datenvisualisierungen enthalten Kerninformationen (59 %) zum jeweiligen Thema des Beitrags. Während etwa die ein Drittel Hintergrundinformationen enthalten, zeigen nur wenige der Visualisierungen Ergänzungsinformationen. Alle Informationsebenen enthalten interaktive Infografiken, die als Darstellungsform in den Beiträgen mit überwiegender Mehrheit eingesetzt wurden.

Die Datenvisualisierungen dienen hauptsächlich der Informationsvermittlung

Sie werden aber auch zur Erklärung von Sachverhalten oder zum Auslösen von Emotionen – v.a. über inhaltliche wie gestalterische Kontraste – eingesetzt. Die Visualisierungen sind nicht ausschließlich auf den Inhalt fokussiert, sondern verfügen in den meisten Fällen über eine ästhetische Gestaltung, wodurch sie auch als Themeneinstieg fungieren können. Ein dominanter visueller Einstieg mit Daten, in Kombination mit erklärendem Text, ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung der RezipientInnen mit einer Datenvisualisierung. Die vermittelten Informationen können somit besser im Gedächtnis bleiben. In der Gesamtstichprobe ist dieser Einstieg immerhin in zwei Fällen gegeben.

Infografiken und multimediale Infografiken verhelfen den RezipientInnen zu einem besseren Gefühl über Ort und Zeit.

Kartographische Infografik

Durch die kartographische Infografik bekommt man eine Übersicht über den Ort des Geschehens.

Interaktive Timeline im Scrollytelling

Mit multimedialen Infografiken, wie beispielsweise der interaktiven Timeline, kommt die Dimension Zeit dazu.

Interaktive Karte, Slideshow

Die fortlaufende Route auf einer interaktiven Karte wird durch den Weiter-Button in einer Slideshow aktiviert und zeigt damit wichtige Orte und deren Ereignisse im Zeitverlauf. Durch die Interaktivität der Karte können auch bestimmte Orte und deren Information ausgewählt werden.

Liniendiagramme im Scrollytelling

Liniendiagramme, die als Ausprägung der Grafik am häufigsten verwendet wurden, zeigen typischerweise einen Zeitverlauf an.

Liniendiagramm

Im untersuchten Beispiel Buslinien wird ein geografischer Verlauf angezeigt.

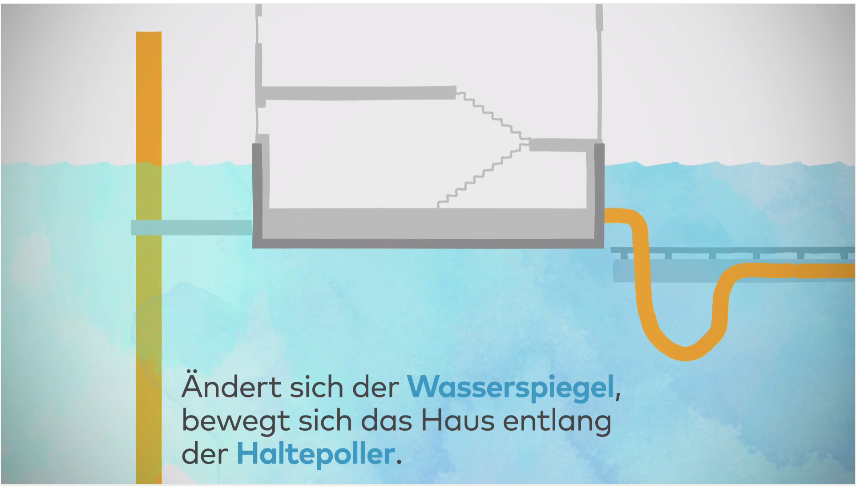

Animationen

Sie haben einen eher unpersönlichen Charakter. Dafür werde Sachverhalte klar dargelegt, wobei Ort und Zeit dafür nicht immer von Bedeutung sind. Die Animationen ermöglichen eine Vertiefung eines Themenaspekts. Dabei werden Handlungen und Konflikte vermittelt.

Die Emotionalität in den grafischen Datenvisualisierungen wird jedoch durch Details aus dem Alltag der Menschen oder auch durch visuelle Mittel – z. B. durch gestalterische Konflikte wie Kontraste und Paradoxien – verstärkt. Durch die Daten, die die Realität um uns herum abbilden, kann auch das eigene Verhalten bewusster werden.

Interessante Daten führen zu interessanten Datenvisualisierungen. Daher ist der Datenrecherche und deren Analyse viel Aufmerksamkeit geboten.

Die ergänzenden wissenschaftlichen Fragestellungen meiner Arbeit werden in einem Folge-Beitrag präsentiert:

- Welche journalistischen Inhalte („Geschichten“) eignen sich für Scrollytelling in Nachrichtenmagazinen?

- Wie erfolgt die Integration der Datenvisualisierungen in narrative Strukturen des Scrollytelling?

Weitere Beiträge zum Thema Storytelling: https://dorisseyser.at/storytelling-mit-witz-und-rekord-reichweite/